Im Rahmen des Forschungsprojekts hat die HAW Hamburg einen Ansatz für einen Wärmemarktplatz entwickelt, der interessante Impulse für die Transformation von Wärmenetzen liefern kann. Teil des entwickelten theoretischen Marktkonzeptes ist ein Kapazitätsmarktplatz, der mit verschiedenen Mechanismen eine zuverlässige und erneuerbare Wärmeversorgung sicherstellen soll. Hier werden langfristige Lieferverträge zwischen dem Wärmenetzbetreiber und den Produzenten zu festgelegten Preisen geschlossen. Beide Seiten erhalten somit eine gewisse Planungssicherheit: Der Wärmenetzbetreiber kann sicherstellen, dass eine gewisse Erzeugungskapazität auf jeden Fall zur Verfügung steht. Der Produzent kann sich durch die vertraglich festgelegte Abnahme Investitionssicherheit schaffen.

Der Kapazitätsmarktplatz in IWm ist dabei in eine Vor- und fünf Hauptphasen unterteilt.

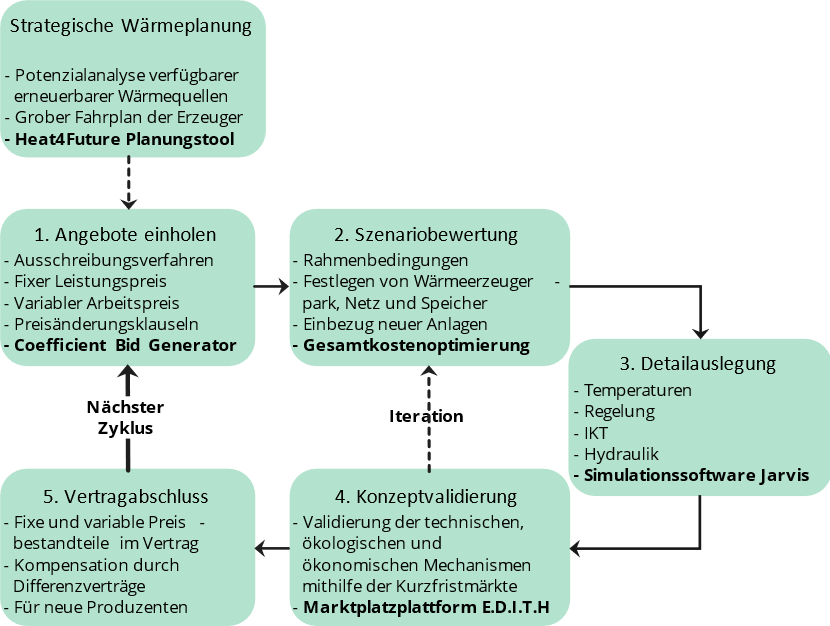

Vorphase: Strategische Wärmeplanung

Hier werden grundlegende Wärmebedarf und Erzeugungspotenziale ermittelt. Mit diesen kann ein erster grober Erzeugerplan für das Wärmenetz ermittelt werden. Im Projekt wurde dafür ein eigenes Heat4Future Planungstool entwickelt und OpenSource[NK1] gestellt. Dieses erstellt einen ersten groben Fahrplan für mögliche Wärmeerzeuger basierend auf möglichst wenigen Inputdaten.

Phase 1: Angebote einholen

Unabhängige Wärmeproduzenten können an dem vom Netzbetreiber vorgeschlagenen Ausschreibungsverfahren teilnehmen und Angebote für die Bereitstellung von neuen Erzeugungskapazitäten abgeben. Im Projekt wurde dafür ein Gebotegenerator entwickelt, der automatisiert Gebote für die angebotene Wärme in Abhängigkeit von Temperatur und Wärmemenge erstellen kann.

Phase 2: Szenariobewertung

Aus den abgegebenen Geboten wird ein optimales Wärmeerzeugungskonzept hinsichtlich der Kosteneffizienz und der Erreichung der gesetzten ökologischen Ziele ermittelt. Dabei werden auch mögliche Speicher und das Wärmenetz berücksichtigt.

Phase 3: Detailauslegung

Das ausgewählte konzeptuelle Versorgungsszenario wird weiter technisch detailliert. Dabei werden das Netz ausgelegt sowie Regelungs- und Kommunikationskomponenten integriert. In dieser Phase kommen hydraulische Simulationen zum Einsatz, um zu prüfen, ob das gewählte Szenario auch technisch umsetzbar ist.

Phase 4: Konzeptvalidierung

Das Versorgungsszenario wird hinsichtlich seiner technischen Gestaltung und Kosteneffizienz mithilfe der Ergebnisse aus den Kurzfristmarktplätzen validiert. Dazu wird die technische Simulation mit dem in IWm entwickelten Kurzfristmarktplatz E.D.I.T.H. gekoppelt und geprüft, ob das Netz sowohl technisch als auch marktwirtschaftlich mit den gewählten Erzeugern zuverlässig versorgt werden kann. Falls dies nicht der Fall ist, werden Phasen 2-4 iterativ durchlaufen, bis ein valides Versorgungsszenario gefunden wird.

Phase 5: Vertragsabschluss

Abschließend werden mit den ausgewählten Produzenten die Verträge abgeschlossen. Diese enthalten einen fixen Preisbestandteil für die vorgehaltene Wärmeleistung und einen variablen Preisbestandteil, mit dem die Produzenten an den Kurzfristmarktplätzen ihre Energiemengen anbieten können.

IWm – Wärmemarktplatz

Der erste Prototyp für den digitalen Wärmemarktplatz ist fertiggestellt! Damit hat die HAW Hamburg einen wichtigen Meilenstein zur Erreichung der Projektziele erreicht.

Der Prototyp besteht aus den Marktplätzen für den kurzfristigen Wärmehandel (Day-ahead und Intraday). Über den Day-ahead-Marktplatz wird ein Fahrplan für jede Erzeugungsanlage für den nächsten Tag erstellt, um den Wärmebedarf möglichst kosteneffizient zu decken. Da es jedoch immer zu Abweichungen kommen kann, beispielsweise durch Ausfälle oder einer abweichenden Wetterprognose, wurde zusätzlich ein Intraday-Marktplatz implementiert. Dieser ermöglicht die Anpassung der Fahrpläne an die aktualisierten Bedarfs- und Erzeugungsprognosen mehrmals am Tag. Die Umsetzung dieser beiden Marktplätze orientiert sich am Strommarkt und an einer Einsatzplanung für einen Verbund von Wärmenetzen mit einer entflochtenen Erzeugung, die bereits heute im Großraum Kopenhagen eingesetzt wird (siehe www.varmelast.dk).

Als nächster Schritt wird nun der Smart Market in den Prototyp der kurzfristigen Marktplätze integriert. Dieser berücksichtigt nicht nur die Erzeugungskosten der Wärme, sondern auch andere Anforderungen und Eigenschaften des Wärmenetzes, wie beispielsweise benötigte Temperaturen und Netzverluste bei der Preisfindung.

Der Wärmemarktplatz soll anschließend mit einer Simulation getestet werden, die den Netzbetrieb im zukünftigen Wilhelmsburger Wärmenetz möglichst realitätsnah abbildet. Mit den Ergebnissen dieser Co-Simulation wird der Einfluss des Marktplatzes auf die Erzeugerzusammensetzung und die Kosten der Wärmeerzeugung analysiert.

Ergänzt werden die Kurzfristmärkte durch einen langfristigen Kapazitätsmarkt. Auch bei dessen Ausgestaltung geht es voran. Das Konzept für den Kapazitätsmarkt ist bereits fertig entwickelt. Nun arbeitet das HAW-Team an der detaillierten Ausgestaltung dieses Marktplatzes, einschließlich eines Ausschreibungsverfahrens, einer Gebotsstruktur und der Bewertung von geeigneten Tools zur Auswahl des optimalen Erzeugermixes.

Die HAW Hamburg erhofft sich von der Auswertung des Wärmemarktes wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung zukünftiger Rollen und Organisationsformen, die eine kosteneffiziente Transformation der Fernwärmeversorgung bestmöglich unterstützen und neuen Anbietern einen diskriminierungsfreien Zugang zum Wärmenetz ermöglichen.

Weitere Infos zum konzeptionellen Aufbau des Wärmemarkts werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Aufbau und Funktion des Wärmemarkts

Die Entwicklung eines digitalen Wärmemarktplatzes, auf dem verschiedene Erzeuger ihre Wärme anbieten können, bildet einen von drei Schwerpunkten des Teilvorhabens IWM. Der Wärmeversorger kann dann aus den vorhandenen Geboten die kostengünstigste Option zur Deckung des Wärmebedarfs der Kunden zusammenstellen. Dabei sollen neben dem Wärmebedarf auch andere Randbedingungen, wie zum Beispiel ökologische Grenzwerte für den Fernwärmemix am Markt berücksichtigt werden können. Anders als im Strom- und Gassektor existieren solche Marktplätze in deutschen Wärmenetzen bisher nicht, da die Mehrheit der Wärmenetze heute monopolistisch geprägt ist. Das heißt, dass die Erzeugung, die Verteilung und der Vertrieb der Wärme in der Hand eines einzelnen Unternehmens (vertikal integriertes Unternehmen) liegen, das seine Anlagen durch eine feste Einsatzreihenfolge oder im besten Fall mittel Optimierungswerkzeugen koordiniert. Marktmechanismen werden dabei kaum eingesetzt.

Durch diese monopolistischen Strukturen sind Fernwärmekunden in der Regel an einen Versorger gebunden und haben keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Anbietern. Dadurch haben sie kaum Einflussmöglichkeiten auf die ökologischen und ökonomischen Eigenschaften ihrer Wärmeversorgung. Gleichzeitig erschweren die mehrheitlich auf fossiler Wärmerzeugung beruhenden, herkömmlichen Geschäftsmodelle die Einführung von innovativen Konzepten für einen effizienten und erneuerbaren Betrieb von Wärmenetzen. Die Öffnung von Wärmenetzen für externe Anbieter und Wärmeerzeuger ist eine Möglichkeit, durch neue Geschäftsmodelle (z.B. für die Anbindung von industrieller Abwärme) die Fernwärmeversorgung zu dekarbonisieren und durch einen erhöhten Wettbewerb kosteneffizient und transparent zu gestalten.

Der zu entwickelnde Marktplatz soll die Koordination von verschiedenen, auch externen, Marktteilnehmern ermöglichen und eine möglichst kosteneffiziente Wärmeversorgung unter der Einhaltung von vorgegebenen technischen und ökologischen Rahmenbedingungen gewährleisten.

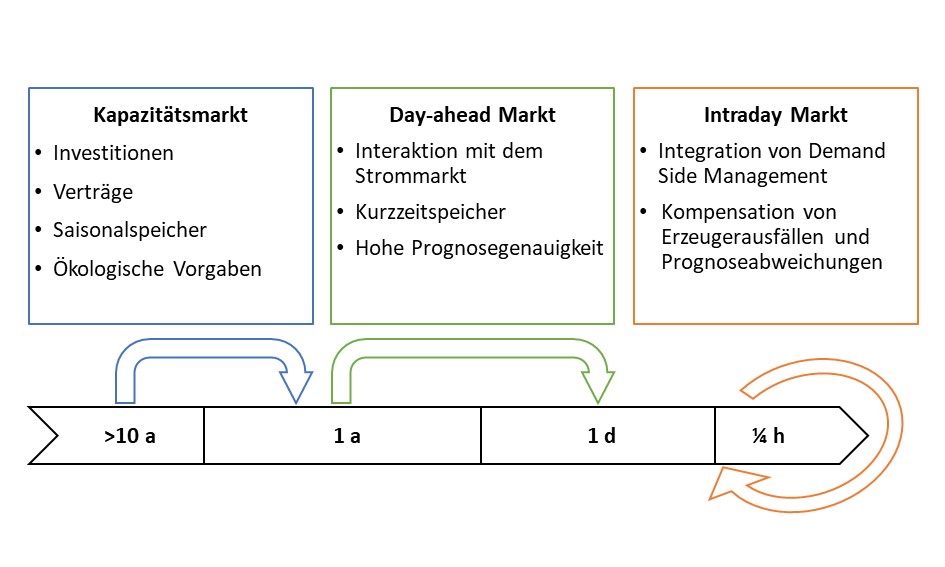

Der Wärmemarktplatz baut dabei auf dem Prinzip der kaskadierten Märkte auf.

Kaskadierte Märkte

Das Prinzip der kaskadierten Märkte wird bereits im Strommarkt angewandt und kommt auch bei der Versorgung des Wärmenetzes in Kopenhagen zum Einsatz. Dabei werden am Day-ahead Markt Energielieferungen für den kommenden Tag ausgehandelt, die dann bei Prognoseabweichungen durch den kurzfristigen Handel am Intraday Markt ausgeglichen werden. Ein ähnliches Konzept wird in IWM auch für den Wärmemarkt entwickelt. Zusätzlich werden die beiden kurzfristigen Day-ahead und Intraday Märkte durch einen langfristigen Kapazitätsmarkt ergänzt.

Kapazitätsmarkt

Zweck des Kapazitätsmarktes ist das Verhindern von Spekulationen sowie der Ausnutzung von Marktmacht einiger Wettbewerber. Zum anderen sollen Sicherheiten bzw. Anreize für investitionsintensive Anlagen erhalten bleiben. Dies ist wichtig, da viele erneuerbare Anlagentypen, wie z.B. Geothermie, Solarthermie oder industrielle Abwärme einen hohen Anteil Kapitalkosten und nur einen geringen Anteil operativer Kosten haben. Ohne einen Kapazitätsmarkt könnten diese Anlagen nicht gut gegen z.B. fossile Erzeuger wie Gaskessel in einem Kurzfristmarkt bestehen. Der Kapazitätsmarkt soll die Planung von langfristigen Investitionen und Aktionen, wie Anlagenneubau, Netzausbau und Ladezyklen von Saisonalspeichern ermöglichen.

Day-ahead Markt

Am Day-ahead Markt werden die Wärmemengen für den nächsten Tag basierend auf entsprechenden Prognosen für den Wärmebedarf und die -erzeugung gehandelt. Dabei findet hier auch eine Kopplung mit dem Strommarkt statt (z.B. für Power-to-Heat Anlagen, KWK Anlagen, etc.). Auch die Nutzung von Kurzfristspeichern wird hierbei berücksichtigt. Für eine möglichst kostengünstige Versorgung ist eine hohe Prognosegenauigkeit notwendig, die einen teuren Ausgleich von Abweichungen am Intraday Markt minimieren kann.

Intraday Markt

Zweck des Intraday Marktes ist die Kompensation von Anlagenausfällen sowie von Wärmeprognoseabweichungen. Zusätzlich ermöglicht der Markt eine Reaktion auf den Intraday Strommarkt und verbessert so die Sektorkopplung von Wärmepumpen, KWK- und Power2Heat-Anlagen. Am Intraday Markt werden die Differenzen zum Handelsergebnis aus dem Day-ahead Markt gehandelt, wenn Erzeugung und/oder Wärmebedarf von der prognostizierten Menge abweichen.

Prinzip des Smart Markets

Der Day-ahead und der Intraday Markt werden im Projekt als sogenannte Smart Markets umgesetzt. Das bedeutet, das die Physik und Hydraulik des Wärmenetzes in der Preisfindung berücksichtigt wird. So sollen zum Beispiel die notwendigen Temperaturen, Druck- und Wärmeverluste sowie die Deckung des Wärmebedarfs in die Festlegung des Wärmepreises einfließen.